一、基本概念与核心定义

1. 吸附能(Adsorption Energy)

- 定义:吸附质(气体、液体或溶质分子)吸附到吸附剂表面时释放或吸收的能量,体现吸附质与吸附剂表面之间相互作用的强度。

- 符号与单位:常用符号为ΔEads或Eads,单位为kJ/mol或eV 。

公式:ΔEads = Etotal - (Esubstrate + Eadsorbate)

- 其中:

- Etotal为吸附后体系总能量,

- Esubstrate为吸附剂(如固体表面)能量,

- Eadsorbate 为吸附质能量。

- Esubstrate为吸附剂(如固体表面)能量,

- Etotal为吸附后体系总能量,

- 物理意义:

- 当ΔEads<0,表示为放热吸附,属于自发过程,常见于化学吸附,比如催化剂表面对反应分子的吸附 。

- 当ΔEads>0,表示为吸热吸附,属于非自发过程,常见于物理吸附,例如由范德华力作用引发的吸附。2. 结合能(Binding Energy)

- 当ΔEads<0,表示为放热吸附,属于自发过程,常见于化学吸附,比如催化剂表面对反应分子的吸附 。

- 定义:将系统中的组分(如原子、分子、离子或粒子)分离至彼此间无相互作用的无限远状态时,所需要消耗的能量,反映了组分间结合的牢固程度 。

- 符号与单位:常用符号为Eb或BE ,单位包括kJ/mol、eV,在核物理领域常用MeV。

- 公式:Eb=(∑Ecomponents)−Esystem

- 其中:

- ∑Ecomponents为分离后各组分能量之和,

- Esystem为结合体系的总能量。

- 符号与单位:常用符号为Eb或BE ,单位包括kJ/mol、eV,在核物理领域常用MeV。

- 物理意义:

- 结合能始终为正值,因为分离过程必然需要消耗能量,数值越大,表明系统结合状态越稳定。

- 应用范围广泛,在微观层面,可用于衡量原子间化学键能,例如 H₂分子中 H-H 键结合能为 436 kJ/mol;在宏观层面,可用于研究原子核的结合能,如质子与中子结合成氦核时会释放能量。

- 应用范围广泛,在微观层面,可用于衡量原子间化学键能,例如 H₂分子中 H-H 键结合能为 436 kJ/mol;在宏观层面,可用于研究原子核的结合能,如质子与中子结合成氦核时会释放能量。

二、主要区别对比

对比维度 | 吸附能 | 结合能 |

研究对象 | 吸附质与吸附剂表面的相互作用(界面现象) | 系统内各组分间的相互作用(如原子、分子、核子) |

能量性质 | 可正可负(取决于吸附类型) | 始终为正值(分离需耗能) |

作用范围 | 限于表面吸附过程(一维或二维体系) | 适用于任何尺度的束缚系统(一维、二维、三维) |

典型应用场景 | - 催化剂表面吸附中间体 - 气体 / 液体在固体表面的吸附 | - 分子内化学键强度 - 原子核稳定性 - 纳米颗粒团聚能 |

计算逻辑 | ΔEads = E吸附体系 - (E吸附剂 + E吸附质) | Eb = (E组分1 + E组分2) - E结合体系 |

物理本质 | 表面作用力(范德华力、化学键、静电作用等) | 化学键能、核力、电磁力等 |

三、典型示例

1. 吸附能示例

- 催化反应:在 CO 在金属表面的吸附研究中,Somorjai 等通过实验测得 CO 在 Pt (111) 表面的吸附能为 -1.2eV(化学吸附)。[1]

- 活性炭吸附:活性炭对有机分子的物理吸附能通常为 -10 ~ -40 kJ/mol,主要由范德华力主导。[2]

2. 结合能示例

- 水分子:H₂分子中 H-H 键的结合能为436 kJ/mol,断裂该键需吸收能量 。[3]

- 原子核:氦核(⁴He)的结合能为 28.3 MeV,体现核子间核力的强度 。[4]

四、关联与易混淆点

1. 关联之处

- 能量本质同源:吸附能和结合能均源于电磁相互作用(像化学键、范德华力)或核力,本质上都是系统能量降低的体现。

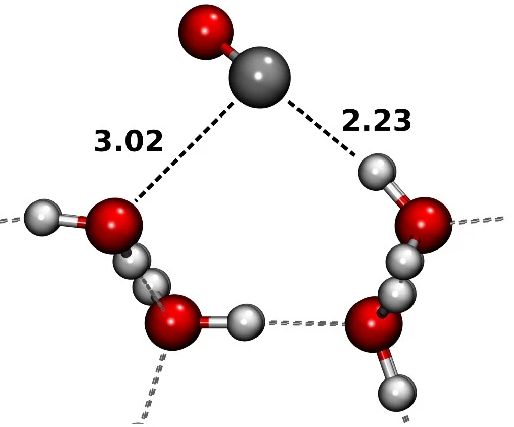

- 部分场景重叠:在某些表面吸附过程中,若发生化学吸附形成强化学键,此时的吸附能与吸附质和表面的 “结合能” 相近,吸附能可近似视为结合能 。[5]

2. 易混淆点

- “结合能” 在吸附中的误用:部分文献存在将 “吸附能” 表述为 “结合能” 的情况,需依据具体语境判断。比如,若讨论 “分子与表面的结合强度”,实际指的是吸附能;若讨论 “分子内原子的结合强度”“核子结合” ,则是传统意义上的结合能 。(如文献中 “binding energy of CO on Cu surface” 常指吸附能)。[6]

- 符号差异:吸附能可能出现负值(对应放热吸附),而结合能始终为正,在使用公式计算和理解时,要特别注意能量差的方向 。

五、总结

- 吸附能聚焦于表面吸附过程的能量变化,关注界面相互作用,其数值可正可负,单位通常为能量与物质的量的比值。

- 结合能用于描述系统组分分离所需能量,数值始终为正,涵盖从微观化学键到宏观核力等更为广泛的相互作用。

- 在实际应用过程中,务必依据研究对象(是表面吸附现象,还是系统内组分的束缚关系)和具体语境,准确区分吸附能与结合能,避免概念混淆。

参考文献

[1] Somorjai, G. A. Introduction to Surface Chemistry and Catalysis. Wiley, 1994.

[2] Ruthven, D. M. Principles of Adsorption and Adsorption Processes. Wiley, 1984.

[3] Atkins, P. W. Physical Chemistry. Oxford University Press, 2018.

[4] Krane, K. S. Introductory Nuclear Physics. Wiley, 1988.

[5] Hammer, B., & Nørskov, J. K. Advanced Catalysis, 45, 71-136 (2000).

[6] Ma, S. et al. Journal of Catalysis, 378, 251-262 (2019)